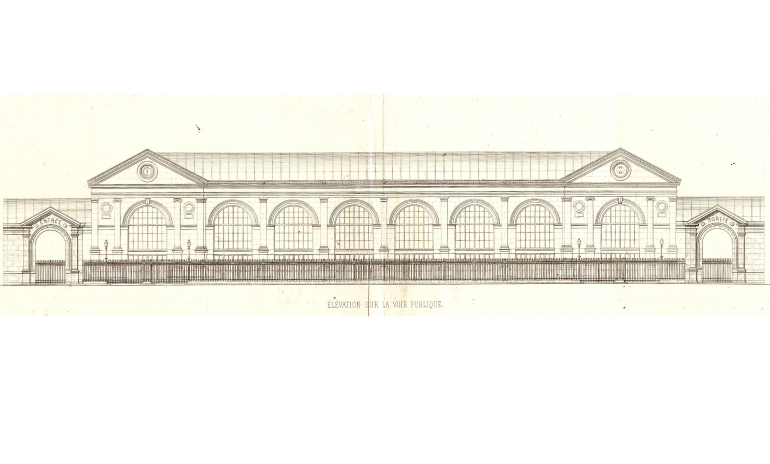

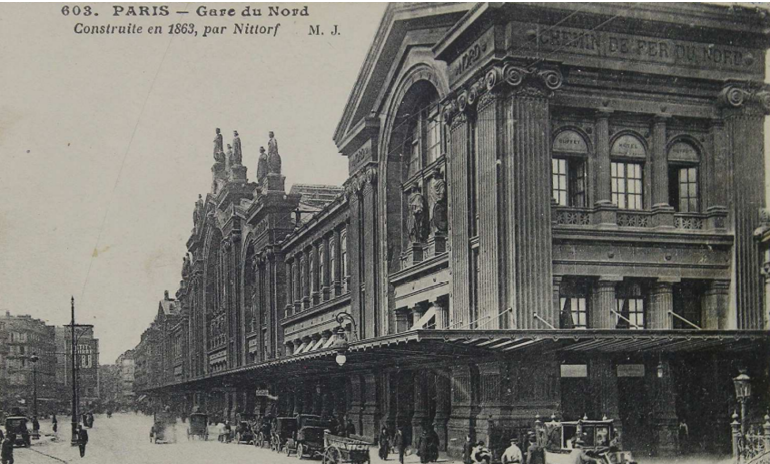

Dès 1861, le célèbre architecte Jacques Ignace Hittorff se propose d’adapter l’emprise de la gare aux contraintes démographiques, en mettant sur pied la gare du Nord telle qu’on la connaît actuellement, en remplacement de l’ancien embarcadère réalisé en 1846 (jugé trop étroit pour gérer les flux de population). La surface totale passe alors de 12 000 à 36 000m2, pour une ouverture au public le 19 avril 1864.

Dans les années 1880 et au début du XXe siècle, la gare doit à nouveau s’accorder avec le contexte urbain, dans un pays marqué par la révolution industrielle, où le trafic voyageur passe de 6 millions en 1875 à 7 millions en 1885. C’est aussi la nouveauté des tramways qu’il faut prendre en compte, avec une ligne aménagée entre Paris et Saint-Denis en 1888. Les travaux consistent en fait à une réorganisation des flux, avec une multiplication des billetteries (une pour les grandes lignes, une pour la banlieue, une pour les tramways), une ouverture de la gare vers l’extérieur (soit vers la place de Roubaix, carrefour du boulevard de Magenta, de la rue de Maubeuge et de la rue de Dunkerque) et des aménagements d’accès au métro (lignes 4 et 5 en 1909 et 1910).

Aujourd’hui, ce sont deux nouveaux défis démographiques que doit relever la gare : celui, inhérent au monde des transports, qui consiste en une expansion démographique des voyageurs et donc des usagers quotidiens de la gare, et celui apporté par les grands évènements sportifs à venir, soit la Coupe du monde de rugby en 2023, et les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Pour y arriver, le projet Horizon 2024, en relève d’un projet initié en 2017 et avorté en septembre 2021, s’inspire du passé en apportant une réponse plurielle, à savoir une extension des espaces de stationnement et de circulation et une optimisation des flux par une meilleure signalétique ; il suscite également de la nouveauté en accordant une place particulière à l’environnement, grâce à des méthodes de réemploi et de végétalisation ; tout en maintenant une cohérence architecturale dans la même logique que ce qu’a fait l’ingénieur Jean-Marie Duthilleul avec le hall transilien, tout de verre et de métal, inauguré en 2001.